2018年4月19日、I.C.E.会員の相互交流および知識の共有の場として、第17回ワーキング・グループが開催されました。これまでワーキング・グループでは、I.C.E. 加入各社がそれぞれの活動について発表を行ってきましたが、今回は、新しい試みとして、外部から講師を招いての開催となりました。

ゲストは、WEB、グラフィック、メディアアート、インスタレーションと、ジャンルを越えた表現活動で知られる、株式会社セミトランスペアレント・デザイン代表取締役 田中良治氏。WEBデザイナーからキャリアをスタートさせ、グラフィックデザインを手段として用いて活動の場を広げるに至った経緯や、展示作品ができあがる背景、現在の活動などについてお話しいただきました。

2003年に設立。ウェブサイトの企画・制作からグラフィックデザイン、国内外の美術館・ギャラリーでの作品展示までウェブを核とした領域にとらわれない活動をおこなっている。主な活動にセミトラ インスタレーション展『tFont/fTime』(山口情報芸術センターYCAM)、光るグラフィック展(クリエイションギャラリーG8)の企画、セミトランスペアレント・デザイン退屈展(ギンザ・グラフィック・ギャラリー)、ICC OPEN SPACE 2008、2015への参加などがある。

■代表プロフィール

田中良治 氏(アートディレクター/ウェブデザイナー)

1975 年三重県生まれ。同志社大学工学部/岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー卒業。株式会社セミトランスペアレント・デザイン代表取締役。

セミトラの黎明期を代表するウェブ広告

冒頭で、「作品展示を行うクリエイティブ集団というイメージのあるセミトランスペアレント・デザイン(以下、セミトラ)ですが、設立当時は、ネットとリアルを連動させるという、当時では珍しいデザイン手法を使って、WEB広告を一生懸命制作していた会社だったんです」と明かした田中さん。講演は、ソニーのテレビ『ブラビア』(2007年)のキャンペーンサイト『Live Color Wall Project』の紹介から始まりました。

『ブラビア』のキャンペーンサイトは、"Live Color? 感動には色がある" をコンセプトに、色の発見や色への喜び体験を、深く消費者1人1人に体感してもらうユーザー参加型のインタラクティブ屋外広告。ひとつの画面上に、「ネット広告」と「リアル広告」(銀座のソニービルに流れるブラビアの広告)の2つが配置され、ネット広告からリアル広告へカーソルをドロップ&ドラッグすると、屋外広告の色が変化する仕組みです。

これが評判になり、数々の賞を受賞。テレビや新聞で多く取り上げられ、広告として大成功を収める一方で、田中さんは「大勢の人で入念に内容を詰めてゴールに突き進む仕事は、途中で立ち止まって思いつきで内容を変えることができない。こういう仕事だけをずっと続けていくことは難しいと考えるようになりました」。これを契機に、 とことんこだわりを追求しながら一つのものを作り上げていく"プライベートワーク"が始まり、これがのちにグラフィックデザインへの道を切り開く第一歩となりました。

グラフィックデザインで活躍の場を広げた時代

「仕事上、最先端のメディアづくりにずっと関わってきたので、その中から生まれるもの、そんな自分たちだからこそできるものは何だろうかと考える中で誕生したのが、光の粒でフォントの軌跡を描く、時間軸を持ったフォント『tFont』(2007年)です」

『tFont』では、写真を長時間撮影することで、文字を浮き上がらせる(写し取る)手法を採用。写真の撮り手によって元の文字の形が歪められていくことで、"二次創作がされてしまう感覚"を表現しました。ヒントにしたのは、ニコニコ動画で流行っていたマッドムービー(アニメの二次創作)。

「マッドムービーのおもしろさは、本編からどんどんずれて、さらに2ちゃんねる的な悪ノリが重なって、変なクリエイティブが産まれているところ。パロディって元ネタが分かってないとおもしろくない。でも、マッドムービーは逆で、二次創作から元ネタをたどる、みたいな変な逆転現象が起こっていておもしろいな、と」

2008年、NTTインターコミュニケーション・センター・ICCからグループ展に誘われ、『tFont』のインスタレーションを展示。2009年には山口情報芸術センター・YCAMで、さらに2010年には、クリエイションギャラリーG8で展示を開催。これらをきっかけに、セミトラはグラフィックデザインを手掛ける会社としても活躍の場を広げていきます。

制作背景にあるのは、世間の風潮へ危惧や固定概念への疑問

講演の中盤では、いくつかの代表的な展示作品を挙げ、作品や制作背景について解説が行われていきました。

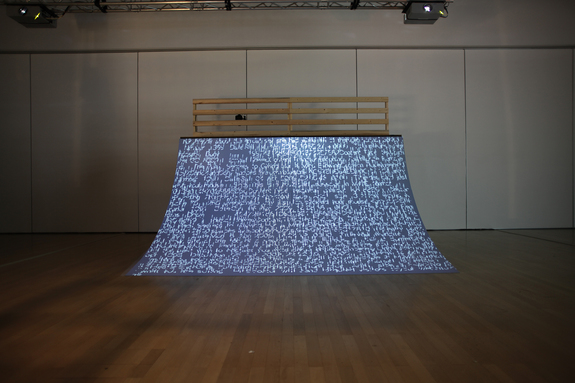

作品1:『フラッシュを使用しない撮影は許可されています。』(2008年)@NTTインターコミュニケーション・センター・ICC

インターネットを始めさまざまな発信源から集まってきた文面が「tFont」となってランプ(スケートボード用の鉄製のパイプ)に表示される仕組み。

「発信源のひとつであるEmailアドレスをWEB上にも載せていたため、スパムメールが大量に届き、その結果、会場ではずっと『バイアグラ』の文字が映し出されていた(笑)。もちろん、意識的にそうなるだろうとある程度予測はしていました。」

作品2:『tFont/fTime』(2009年)@山口情報芸術センター・YCAM

当時、フラッシュ広告が絶頂期。短絡的なインタラクティブへの警鐘という意味あいで制作。ターンテーブルが設置され、レコードに針を落とすと音楽の代わりに文字が流れ、体験者がレコードをこすればこするほど、映し出される文字がどんどん壊れていく。そこで作られたフォントが組版され、閉館時間に向けて文字がさらに崩れ、閉館時には文字が壊れて見えない状態になる仕組み。

作品3:『ひとつとたくさんの椅子』(2015年)@NTTインターコミュニケーション・センター・ICC

70年代のコンセプチュアルアーティスト、ジョセフ・コスースの代表作である『1つと3つの椅子』のオマージュ。『ひとつとたくさんの椅子』は、コスースの作品同様、「本物の椅子」「カメラ撮影された椅子」「椅子の定義が書かれている文章」の3つが展示され、「カメラ撮影された椅子」は、数回にわたって、その様子を撮影した椅子が横のモニターに映し出される手法が繰り返されている。その都度、モニターに映し出される椅子は「変換」「逆変換」が行われ、形を変えていく。

正方形のモニターに映し出された「椅子の定義が書かれている文章」は、Wikipediaの「chair」の項目から。これまで5000回以上も「chair」の定義は書き換えられているが、それら過去の更新アーカイブをモニターに反映させた。

「メディアアートがエンターテイメント寄りになっていて、自分が好きな類の美術から離れていくことに危惧を感じていました。コスースの代表作を取り上げたのはメディアを考える時に重要な作品と思ったからです。辞書ひとつとっても、Wikipediaでいくらでも定義され直されていくように、現代は情報の複製やアップデートされるスピードが当時よりはるかに速いです。そんな現代のメディアの世界をコスースのような大ネタを引用して表現することで、メディア・アートを考える上で補助線のような作品になればと考えました。」

後半には、セミトラ初の企画展『光るグラフィック展』(2014年)@クリエイションギャラリーG8の話も。カラーモードCMYKを使うグラフィックデザイナーと、RGBを使うグラフィックデザイナーの作品を対比して提示。その1つが、勝井三雄×ラファエル・ローゼンダールの作品です。

「御年87歳で日本出身のグラフィックの重鎮・勝井さんと、30歳でブラジル出身オランダ人のラファエル。国籍も年齢も違うのに、アウトプットされた作品はどことなく似ています。2008年から2014年にかけて、さまざまな人と会って仕事をする中で感じたのが、デジタルもアナログも、クリエイター間ではさほど違いはないということ。展示ではあえて"対立"という形で打ち出したが、実は"似ている"ということを開示したかったんです」

その後、最近手掛けた仕事で印象的だったものや、ウェブ制作の仕事を続ける理由となった作品など、話題は、展示作品以外のことにも及びました。

一方通行ではない。一直線上に語れないのがインタラクティブ

この日、会場に集まったのは、WEB制作会社に所属するデザイナー、ディレクター、エンジニアなど約20名。質疑応答では、15年以上に渡って第一線で活躍する田中さんへ、さまざまな質問が寄せられました。

「作品のイメージの作り方は?」という質問には、「形から形を作るのではなく、関連性のあるものを本やグーグルサーチで引っ張ってきて形を創造する。出身が理系で、物理化学。デッサンが一切できないので、グラフィックデザインをやるなら、それなりにきわどいことをしないとだめだと思います」と自己分析。

展示作品の制作については、「展示作品は作品という感覚では作っていません。ちょっと先の未来を想像したり、勉強したり、次に作りたいものを見つけるためにプロトタイプを作っています。自分が"いま考えているもの"を形にしてみたら、作品になっていく感覚です」と田中さんは言います。

クライアントとの信頼関係の重要性から、現在のSEO対策、数学者ペンローズ、バイオアーティストの福原志保氏と手がけ話題となった初音ミクの心筋細胞まで、豊富な知識と経験に裏付けられた話に、会場に集まった人たちは終始、真剣な様子で聞き入っていました。

最後に、あえてスライドショーを使わない自身の講演スタイルについて言及。「インタラクティブなものって一方通行じゃないので、話しているうちにそうじゃない見せ方もあるな、と。補助線を差し出しながら、語りたいことを語るには、その場で見せたいものをフォルダから出してモニターに映し出して説明するのが最適だな、と10年くらい前に感じて、以来、このスタイルを貫いています。一直線上に語れないのがインタラクティブなんだと思います。」

聞き手やその反応に合わせてその場で内容を変えているという田中さんの講演そのものがインタラクティブ性を内在し、次に何が提示されるかわからない心地よい緊張感や、どんどん話題が広がっていく即興のおもしろさを堪能した2時間でした。

こうして、外部から初めてゲストを呼んだI.C.E.の第17回ワーキング・グループは盛況のうちに幕を閉じました。

講演後の懇親会の様子@株式会社ワンパクのオフィス内。音楽が流れる中、会場に訪れた人々が飲み物や軽食を片手に田中さんと交流する様子が見られました。