2019年9月2日にEQ Houseで開催された第24回のワーキング・グループでは、I.C.E. の外部から講師をお招きする試みの第4弾として、昨年設立されたテクニカルディレクター・コレクティブ『BASSDRUM (ベースドラム)』の4名をお迎えし、興味深いお話が繰り広げられました。

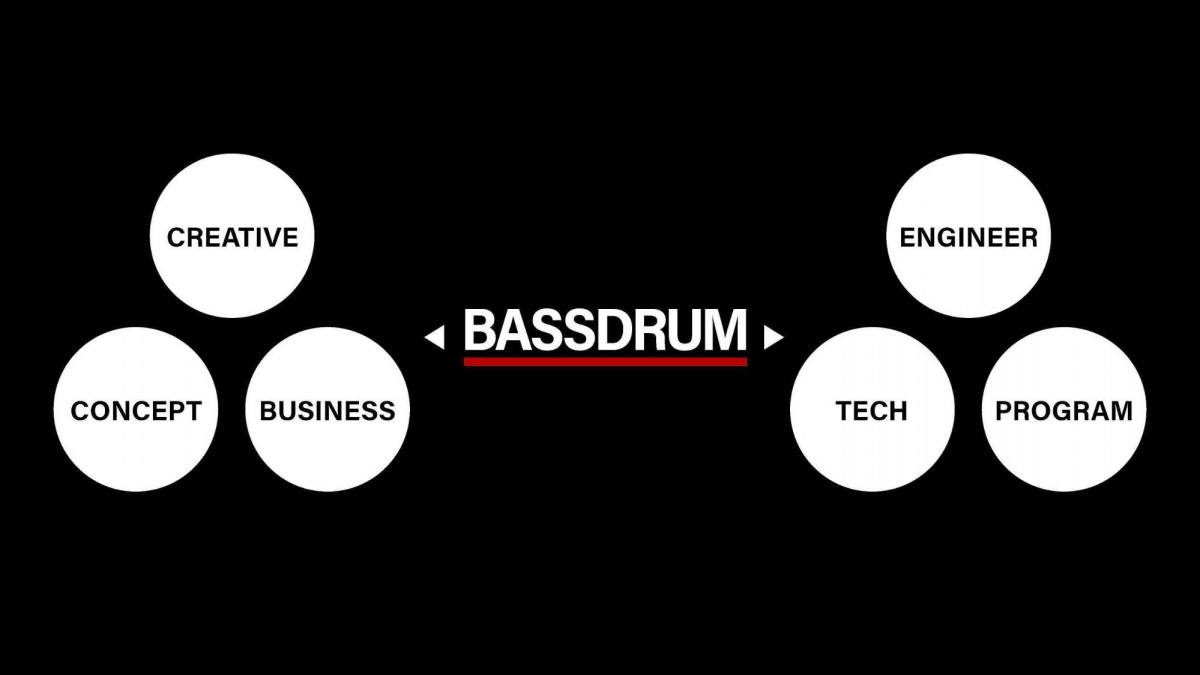

デジタル制作においては、技術的な領域に責任を持つテクニカルディレクターがプロジェクトに関わることが一般的であり、I.C.E. 加盟社の皆さんも「あの人は頼りになるよね」と評判が立つ凄腕テクニカルディレクターの顔が思い浮かぶかもしれません。ではテクニカルディレクターだけで構成された組織があったとしたら? そのような組織を誰が何の目的で必要とするのでしょうか? そして彼らはどんなことに取り組むのでしょうか?

テクニカルディレクターは「翻訳する技術屋」

清水氏:「2005年にイメージソース社に就職したんですが、その時は進行管理を担うプロジェクトマネージャー。先輩のプログラマーさんに進捗どうですかって聞きづらくて自分でコードを書いていたら、わりとテクニカルができる進行管理みたいな人になって。そんなことがきっかけで、テクニカルディレクターにジョブチェンジすることになり、それが始まりでした。のちに設立したクリエイティブエージェンシー寄りの会社であるPARTYでクリエイティブディレクターをやって、それからニューヨークに引っ越し、今は東京をベースに BASSDRUM というテクニカルディレクターの集まりをやっています」

このように、異なる立場に身を置いてきたことで、クリエイティブディレクターからの指示に含まれるような抽象的な言語 (「ここをこうシュっとして」など) をテクノロジーの仕様に翻訳できるスキルが身についたと清水氏は言います。いっぽうの鍛治屋敷氏は、広告代理店で戦略プランナーとしてキャリアを開始するも、突如 AID-DCC にプログラマーとして転職、その後テクニカルディレクターになったという経歴を持つ、マーケティングが基礎にある人材です。それぞれのキャリアの積み重ねをしてきたふたりですが、「喋れる技術屋≒翻訳する技術屋」であるところが共通点だといえます。

テクニカルディレクターは今後不可欠な職業となる

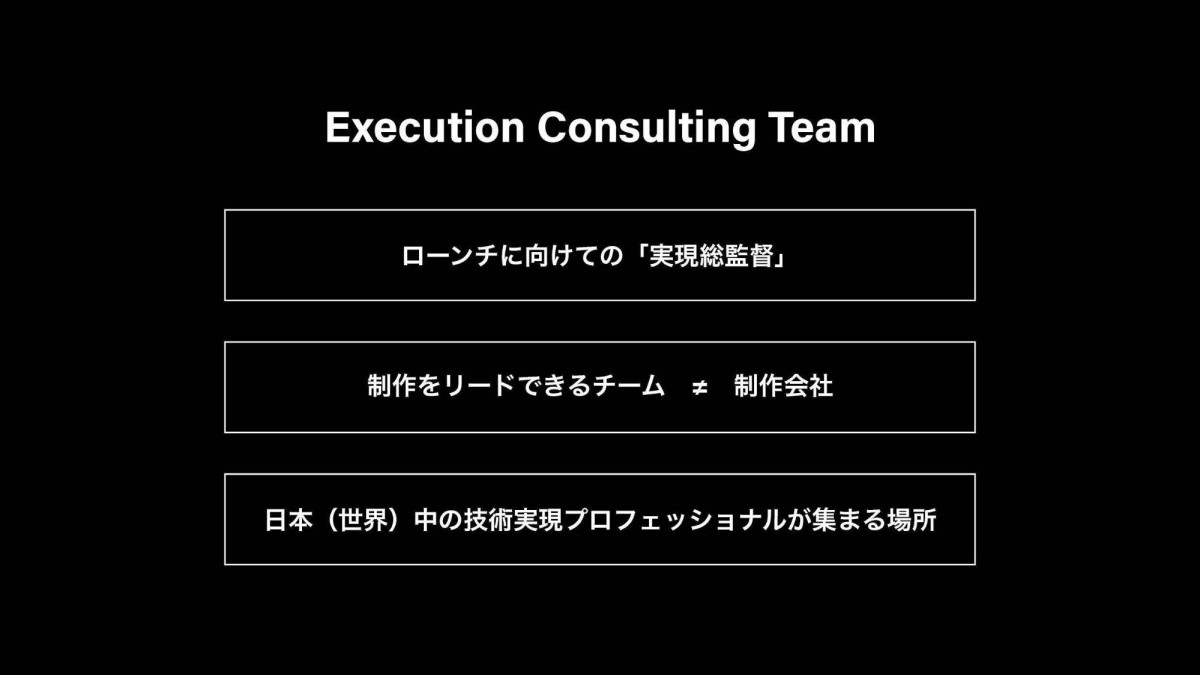

そういった役割を果たすテクニカルディレクターたちが集結した BASSDRUM が本格稼働したのは2018年8月からですが、この1年間はテクニカルディレクターとは何かということを定義し世の中に浸透させることに注力してきたと清水氏は言います。具体的には、案件の見積もりにテクニカルディレクションという項目を入れるかどうかさえも確立していないなか、テクニカルディレクターが提供するサービス (固まっていないアイデアを仕様化する、など) を定義し、名前をつけて価格を設定、見積もり項目に入れられるような正規化および統一化の作業に取り組んだそうです。またいっぽうでは、情報発信にも積極的に取り組んできました。

清水氏:「医者に小児科だったり産婦人科だったり外科があるように、AI や IoT とか、AR/VR やブロックチェーン、モーショントラッキング、ドローン、もちろん昔からあるようなバックエンドシステムやUXデザインなど、基本的な作り方から解釈していかないと良いものが作れない多種多様な技術分野があり、それらはすべてテクニカルディレクションが不可欠な領域です。テクニカルディレクターは医者や弁護士と同様に、今後社会でビジネスをしていく上で必要となってくる職業だと思います。だからこそ、テクニカルディレクターの地位を上げ、しっかりと存在感を世に示すべきだろうと思います。そこでイベント開催を含めいろいろ発信してきました。仲間はどんどん増えてきています」

最終的なものづくりまでコミットするコンサルタントに

プロジェクトを成功に導くテクニカルディレクター

鍛治屋敷氏:「普段の業務をやるなかで、広告代理店のクリエイティブディレクターとかが間に挟まってくると、実制作部隊はあとから呼ばれたりすることがわりと多いですよね。でも、呼ばれたときには手遅れだったりすることもあったりします。だったらもっと早くからチームに入れといてくれよ、みたいな。そういうことを解消したくて作ったのがBASSDRUMなんです」

■「I LOVE MAX MARA」|株式会社マックスマーラ ジャパン

https://www.youtube.com/watch?v=9kK6_Dzd9JY

これは全高5メートルのテディベアコートの像にプロジェクションマッピングを行った事例で、LED の繋ぎこみや、コントロールに使うiPadのシステム制御などを担当しています。こちらもテクニカルディレクターが配置されていたため、当初3日を想定していた設営が、トラブル無しで半日で済み、会期中も無事故で終わったといいます。

■「こぺ」|江崎グリコ株式会社

「こぺ」は、妊娠期から2歳まで、父親と母親がコミュニケーションをとりながら一緒に子育てに向き合う支援をするアプリです。単発のキャンペーン施策ではなく、継続的なサービスということもあって最初の戦略部分から関わることができたそうです。

その他様々な事例を紹介するなかで、適切な場所にテクニカルディレクターが配備され、翻訳者や司令塔としての役割が機能すれば、現場がスムーズに行くと鍛治屋敷氏はいいます。造作チーム、トラス設備のチーム、カメラやポジショントラッキング、制御システムのチーム、さらに電気工事や空調設備などのバックエンドなどをはじめ、様々なチームが複雑に関わるデジタル制作の現場では、実装の現場ではじめて何かが判明する、それも続出することも、しばしばあります。BASSDRUM が携わったある現場では、各パートに BASSDRUM のテクニカルディレクター (4名) が入り全パートを事前に密に調整、すると設営も含め全ての工程が一発・無事故で遂行できたそうです。

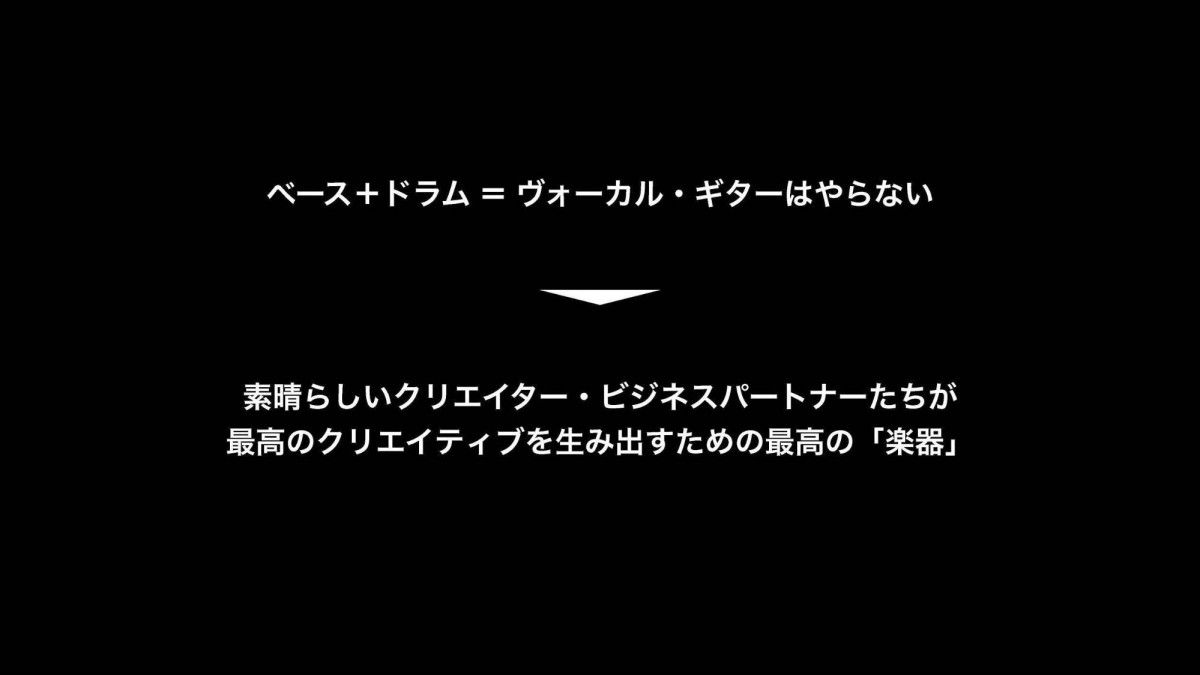

鍛治屋敷氏:「僕たちは『実現チーム』です。クリエイティブコンサルがボーカルやギターだとしたら、僕らはベースとドラム。かたちにする、というところでの価値を示します。パワポではなく、ものという体験できる形になりそれが検証されることでその価値がクライアントにも実感できる。文脈を理解し、なにが価値になるのかという視点に立脚してものをつくれるところがお客さんに喜ばれているのではないかと思います」

メディアアートにおけるテクニカルディレクターの役割

■「LastWords with TypeTrace #10分遺言」|株式会社ディヴィデュアル/dividual inc.

最近手掛けたもののひとつが Type Trace というアート作品で、これはキーボードに文章を入力している様子をすべて記録し、あとでリプレイできるというもの。その最新作が、松山氏が制作した特別なキーボードとともにあいちトリエンナーレで展示されていました。それはアーティストのドミニク・チェンと遠藤拓己の両氏による『10分遺言』という作品で、「人生の最後に誰かに言葉を遺すとしたら」という想定で10分の制限時間内に遺言をタイプするというものです。ここに松山氏はアーティストをサポートするテクニカルディレクターとして関わっています。

松山氏:「私はメディアアートのジャンルで作家としての活動と作家をサポートする活動をやってきました。残念ながら日本ではアートの市場は大きくありません。アートだけではなかなか食べていけませんでした。食うためには仕事をしなきゃいけません。自分の場合はエンジニアとしての仕事です。特に相性がいいのは展示の仕事でした。」

また、他の作家とのコラボレーションの案件でも、技術がわかる作家は少ないため技術的に難しいオーダーを受けることもあるが、1対1の信頼関係があるのでその場で逆提案したり、言葉や試作を重ねることでどんどんいいものが作れるそうです。

松山氏の例のように、メディアアートの文脈においても、技術がわからないクリエイターを、翻訳者兼司令塔として支援するテクニカルディレクターの姿がありました。「国内のテクノロジーを使ったアートの結構な割合は松山さんが作っているかもしれないですね。」と清水氏が付け加えます。自身がアーティストであるために「クオリティのためなら何でもやる」そんな松山氏のスタンスが、頼られるテクニカルディラクターとされる理由かもしれません。

プロジェクトマネジメントにおけるテクニカルディレクションの重要性

次に登壇された泉田氏は、ソニックジャム、BIRDMAN といった制作会社に所属し、過去に I.C.E. の Working Group も担当していましたが、その後独立、「マニュファクチュア」を屋号としたフリーランス活動を始め、1年半が経ちます。現在はBASSDRUM だけでなく、コンテンツスタジオであるブルーパドルにもフリーランスメンバーとして在籍されています。

泉田氏「ライオンキングの映画見ました? CGのメイキングがあってこれがわりと面白いんです。絵コンテを描いてそのとおりにCGを作る代わりに、Unity で仮想空間上に広大なサバンナを作ってそこにカメラを入れて撮影するような手法をとっているんですね。ツールが先にあって、それによって撮影手法が変わり、表現や思考の幅が広がる。そういうのが面白いと思っていて、マニュファクチュアは制作ツールに究極的にはなりたい。ツールになれる人に私はなりたいと思ってるんです。企業からの、この企画実現可能なの?みたいな『つくりたい』という思いに応える。『つくりたい』を『つくれる』に変えるために、エンジニアリングもしますがそれだけではなく、仮説検証の提案だとか、プロジェクトマネジメント的な、とにかくつくるのに障害となることがあればそれがなんであれ解決していく、ということをやっています」

■「美しすぎる耐久試験」|シチズン時計株式会社

https://www.youtube.com/watch?v=tbbNyXlGyak

これは、からくり作家である鈴木完吾氏が制作したループゴールドバーグマシンを使った時計の耐久試験を24時間生配信するという、ブルーパドルの企画でした。ここで泉田氏は企画アイデアと実現性や予算との兼ね合いがとれる構成の提案、システム構成と費用のトレードオフを探り、着地点の擦り合わせを行いました。また、作家とのやりとり (本来錘やバネで駆動させるところをWeb連動のために電化するなど) や、生配信のカメラの台数や画角を決める調整(Unity でシミュレーターを作って関係者の合意をとるなど)なども担当しています。

■「Affinity in Autonomy」|ソニー株式会社

https://www.youtube.com/watch?v=8eMdDA7a2Sc

5つの異なるインタラクティブな展示物の一部手掛けたこの案件では、人が来る方向に近づいてきたり、いなくなると勝手に動くような球体のインスタレーションの、人のセンシングの部分を泉田氏は担当しています。また、全体の開発はタングラムが担当し、そこにソニーのエンジニアや松山氏のsiro Inc.ほか何名かのフリーランスが加わる混成チームであったため、それぞれの得意とする分野に応じてシステムを切り分け分担して開発するような提案を行うなど、氏はテクニカルチーム全体を俯瞰したサポートも行ったそうです。

泉田氏は、フリーランスして案件に関わる場合、なんらかのかたちでチームに属しながら働く必要のあるテクニカルディレクターにとっては、システム構成図がとても重要であると説きます。つまりプロジェクトの規模、工数、機材、役割分担など、さまざまな物事を早期に決めるには、システム構成図を描くのが最も手っ取り早いということです。また、システム構成図さえあれば、例えばシステムAとシステムBはこのタイミングで結合するので、ここまでに足並みを合わせなければいけない、といった大まかな進行までも決定できるといいます。そのような構成図は最初からかっちり決まったものである必要はなく、必要に応じて修正して構わないと加えました。

最後に清水氏が「鍛治屋敷さん、松山さん、泉田さんとはまたタイプの違うテクニカルディレクターさんにも、BASSDRUMに参画していただいています。できて1年の若いコミュニティーなのでまだまだこれからですが、引き続きよろしくお願いします」と講演全体を締め、同じ職業を持ったもの同士としての BASSDRUM の活動を改めて紹介し、質疑応答に移りました。会場に集った、エンジニアやプロデューサーをはじめとする参加者からは、どのような基準でメンバーを選んでいるのか、ディレクターになって現場力を保つには?など、直球の質問が飛び交いました。

また、懇親会では、会場の「EQ House」に隣接するレストラン「Mercedes me NEXTDOOR」に場所を移し、本日登壇されなかった BASSDRUM メンバーの皆さんも交え、美味しいお料理とお酒を片手に活発な意見交換がなされました。

取材・文/太田禎一|Teiichi Ota

会場協力/EQ House / Mercedes me NEXTDOOR