2020年9月7日(月)にオンライン開催された第25回のワーキング・グループでは、外部講師にお話を伺う第5弾として、アクセシビリティ関連ウェブサイトの管理運用プロジェクトや啓発活動に取り組まれている中根雅文 (なかね まさふみ) 氏をお迎えしました。

「アクセシビリティ」は、サービスの企画・制作・開発からプロダクトづくりにまで携わる私たちにとって、遵守すべき規格であったり、あるいはクライアントからの要件のひとつであったりと、仕事をするなかで普段から耳にする言葉です。しかし、自身や身近な人が障害を持っていたりしなければ、なかなか自分ごととして捉えにくいのではないでしょうか。

パソコンやネット、スマートフォンのおかげでICT (情報通信技術、ITとほぼ同義) が社会の隅々まで浸透している現在において、障害者は実際にどんなテクノロジーを使って情報にアクセスしているのか? そもそも「障害」とは? アクセシビリティの本質とは?

今回の中根氏の講義では、そういった現在の障害者を取り巻く状況と、今後のあるべき姿について、自身も色や明暗の概念がない全盲の視覚障害がある当事者の立場から、デモを交えながらご講演いただきました。

“障害者のため” ではない、アクセシビリティの定義とその本質

中根氏は、高校時代の米国留学をきっかけに自身や社会に対する世界の広がりを感じ、その後慶應大学の環境情報学部に入学。商用インターネットがまだ始まったばかり、NCSA MosaicやNetscapeが主流の時代で、テキストベースのブラウザでウェブを閲覧していた中根氏は、ページに埋め込まれている写真のなかに説明 (alt属性) がついているものとついていないものがあることに気づき「アクセシビリティ」というものを実感。その後現在まで約30年にわたり「アクセシビリティ」をキーワードに様々なキャリアを重ねてきた第一人者です。

「アクセシビリティ」その言葉自体は「アクセス (手が届くこと)」と「アビリティー (能力)」に由来しますが、中根氏は「誰もがほぼ同じコストでほぼ同じような情報やサービスにアクセスできる状態」であると定義します。

ここでいう「誰もが」とは、年齢、性別、障害の有無、利用環境 (モバイル、デスクトップ、回線環境など) その他を意味し、「ほぼ同じコスト」のコストとは、経済的コストだけではなく、時間的あるいは身体的負担や、精神的負荷が含まれます。

例えば、ある画面で「右上にある赤いアイコンをクリック」という操作指示があったとします。この場合、赤という色は色盲・色弱者には判別ができないかもしれません。また「アイコンをクリック」とあっても、マウスを使った細かい操作が困難な場合や、視覚障害者には「クリック」を行うことができません。

こういった場合、制作者側は、キーボード操作に対応する赤色が識別できなくてもアイコンがわかるように、形状を他と変えてテキストの文面で形状について言及する、といった方法で対処します。

このように、利用者が誰であっても状況を理解してタスクを実行でき、所要時間にも身体的・心理的負担にもあまり差が出ないようにすることが理想であると氏は述べます。

「アクセシビリティとは、その本質として、ひとつのタスクを実行するための手段が複数用意されていることなんです」

意思表示・情報収集を人に頼らずできるためのサポート

次に、ICTがどのように障害者のために役立ってきたかについて語られました。1960年代頃にはすでに、身体的障害のサポートにICTを活用できるのではないかという考えが出てきていたそうです。そして現在では「肢体不自由」「聴覚障害」「視覚障害」「学習障害」といった分野で、ICTが活用されています。

身体的障害の程度は人によって異なるため、サポートに使われるテクノロジーも多岐にわたります。

肢体不自由を例にとると、片手は使える、指1本しか使えない、首から上しか動かせないなど、状況はさまざまです。そういった人たちが利用できるデバイスとしては、マウススティック (口にくわえてキーボードを操作するスティック)、操作がしやすいように大型化したキーボードやトラックパッド、各種スイッチ (ナースコールボタンのような握って押すスイッチ) とソフトウェアキーボードの組み合わせなどがあります。手も指も使えない人は、瞬きで操作するシステムや、ストローに息を吹き込むスイッチを利用することになります。

視覚障害に関してもひとまとめにはできません。視覚障害は、全盲と弱視 (ロービジョン) があり、ロービジョンには視野狭窄 (視野が狭い)、視野欠損 (特定の視野が見えない)、視覚過敏 (光に対してとても敏感で点滅や動きのあるものが苦手) など、法律的には視覚障害者と認定されない障害も含まれます。ロービジョンの人は、画面の拡大表示、配色の変更、白黒反転などで対処しますが、視野狭窄の人は拡大すると逆に見えづらくなる場合もあり、様々な障害に応じたサポートが必要になってくるわけです。

総じて、残存している身体能力に応じて使えるデバイスを使うことになるのですが、なかには身体的能力の低下が進行することもあるため、多様なパターンを想定すべきだと氏は指摘し、また「意思表示・情報収集を人に頼らずできること」が重要だとします。

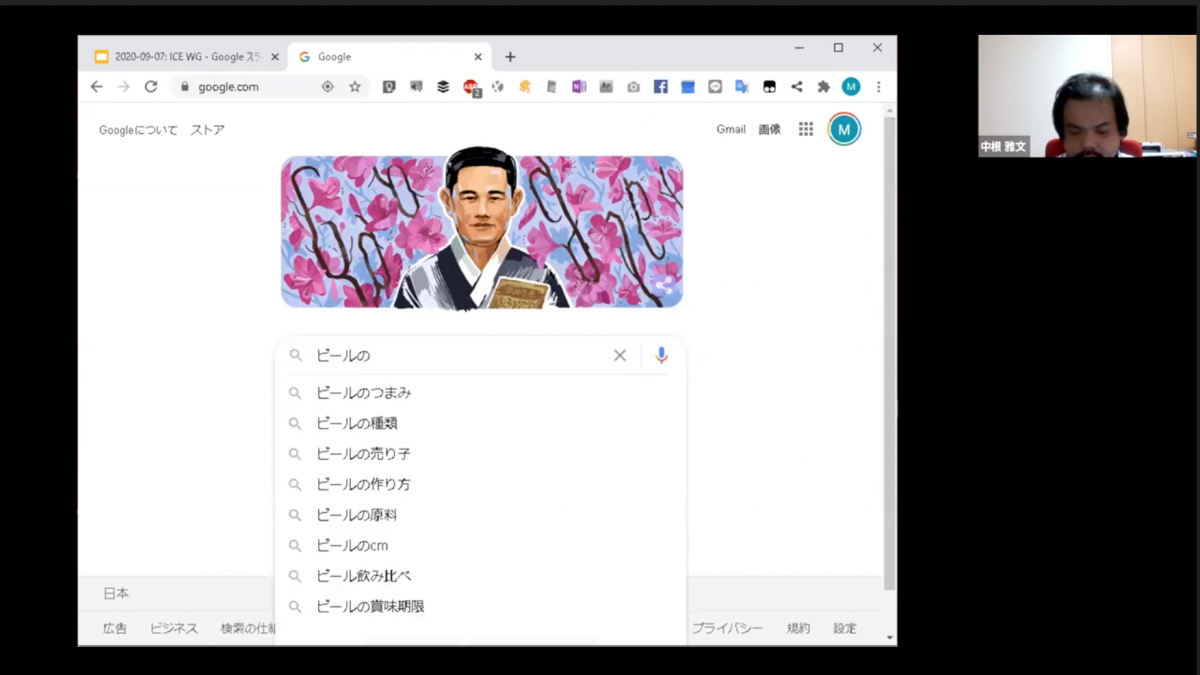

ここで、視覚障害者が使用するウェブサイトの読み上げ機能「スクリーンリーダー」について、各種の説明と、中根氏によるWindowsのスクリーンリーダーのデモがありました。

ブラウザでGoogle検索ページやWikipediaのエントリーを表示、スクリーンリーダーに備わっている「次の見出し」機能を使うと、タイトルや記事の見出しが次々に読み上げられます。読み上げを初めて聞く人はその速さに驚くかもしれませんが、使いやすい速度とのこと。

また、Google検索ページもWikipediaも、マークアップが適切になされ、構造化されているために、見出しを追ったり、箇条書きや段落などその下層を追うような、いわゆる斜め読みのような動作も比較的簡単にできるようです。

「リンクやボタンを、イベントをトリガーにする<span>や<div>じゃなくてちゃんとしたリンクとかボタンにしよう、というのはここに生きてくるわけですね。こういったことがSEOにもつながるという『説』もあります」

続いて、iPhone標準搭載のスクリーンリーダー「VoiceOver」をデモがありました。

「VoiceOver」には触った場所に何があるかを読み上げる機能があり、通常はタップと解釈される「触れる」という行為が読み上げのトリガーになります。最後に読み上げられた要素(アイコンやボタンなど)は選択状態(視覚的には枠がついた状態)になり、画面上の任意の場所をダブルタップするとタップと認識されます。入力操作も同じ要領でできるそうです。

「障害」をどう捉えるか? なぜ今アクセシビリティに注力せねばならないか?

ここで中根氏から、そもそも障害とは何か?について話がされます。

「特定の機能がないっていうだけ、なんですよね。僕の場合だと見えない、ただそれだけであって、それ以上でもそれ以下でもないんですね」

そして、障害には「周囲の思い込み」と「本人の思い込み」という人為的な要素もあると氏はいいます。「こういうことができない」と本人が思ってしまい、周囲もそう思い込むと、「やらなくてもいい」となり、できることがどんどん減っていくという悪循環になる場合が少なくないそうです。

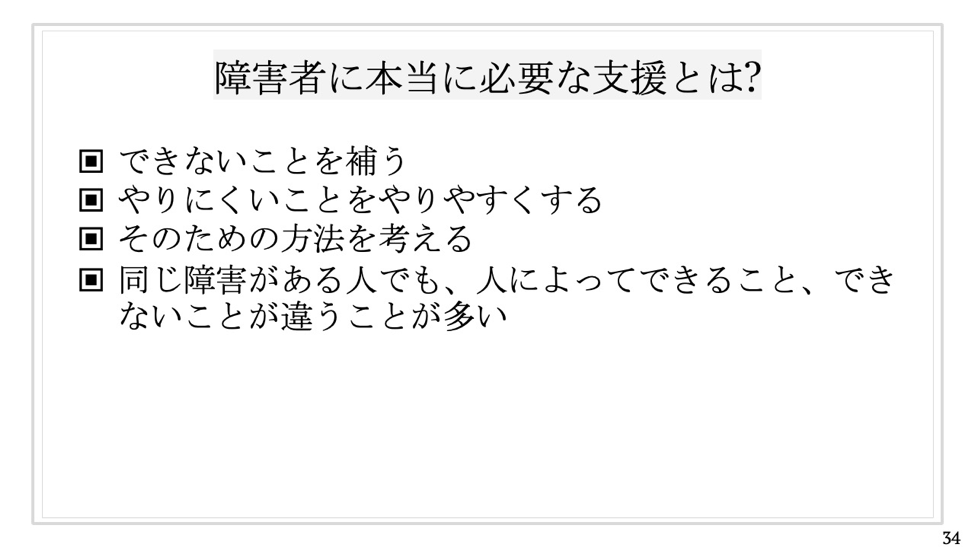

「代わりにやってあげる」よりも「どうしたらできるようになるか」を周囲が考え、その人ができることを広げる、それがアクセシビリティであると氏は訴えました。

さらに中根氏は、「医療モデル」と「社会モデル」という障害の捉え方があると論を進めます。

「医療モデル」とは、障害は個人の能力に起因するものであり医学的な事実に基づくものという考え方で、「社会モデル」とは、社会環境の不備が原因で不便を感じている人はみな障害者であり、社会がその人を障害者にしているという考え方です。

きちんと社会環境が対応していれば、ある文脈においてその人は障害者ではない。そこで、環境を整備することによって社会的な意味での障害者を減らしていく。これが社会モデルであり、これからはこの考え方を定着させ、プロダクトの改善で障害者を減らすという思想を持つべきだと中根氏はいいます。

また、アクセシビリティはビジネスにも影響することが理解されていないといった状況についても指摘されました。

「例えば、僕なんかが『目が見えないんですけど、このサービスがすごく使いづらくて困っています』と要望を出すと、『そういうお客様はウチはすごく少ないんでごめんなさい』みたいなことを言われることがあるんですね」

中根氏は、障害がある人の数自体は少なくても、その周囲の家族や勤務先企業などを経由して社会全体へ与える負のインパクトを想像する力を持つべきであるといいます。さらに、高齢化が進むいま、身体能力が衰えサポートを必要とする人たちが多くなることも視野に入れていくべき時代に突入しています。

「高齢者っていうのはマイルドな障害をたくさん持った人たちなんですよ。(ビジネスの観点で) そういう人たちをまとめて落とすということにもなりかねない」

アクセシビリティを広め、定着させるには?

では、アクセシビリティを広めていくにはどうすればよいのか? 中根氏は現状の問題点を、「ニーズを感じている人の声が十分拾われていない」ことだと指摘する一方で、「当事者が声を十分あげてこなかった側面もある」とし、双方の歩み寄りが必要だとします。

そこで現在取り組んでいるのが、視覚障害があるICTユーザーの当事者組織づくりです。

もちろん、技術者やサービス提供者への啓発活動についても、まだまだ必要な現状です。

制作を担う技術者がアクセシビリティについて正しい理解を持ち適切にマークアップをすること、中根氏に言わせれば則ち「ふつうに」していればアクセシビリティは十分高くなるはずなのに、見た目優先で使えないものが日々生み出されていると、氏は苦言を呈します。

さらに、短期的な利益よりも、ユーザーが長きにわたって使い続けられるように配慮したものづくりが求められていると付け加えます。

これらに関連して、氏が籍を置くfreee株式会社での活動についてもお話しいただきました。

当初は社内向けの啓発を中心に活動を始められ、その後は実際に開発に使えるアクセシビリティ関連リソースの整備の一環として社内向けアクセシビリティガイドラインを作成し、現在では一般公開がされています。

一連の活動を通じた学びは、会社全体として「やったほうがいいことなんだ」という意識が根付かない限り、アクセシビリティが一部の人たちだけの取り組みになってしまい、うまく行かないということでした。

「少なくとも『弊社のプロダクトを使う』という状況や文脈において、障害者あるいは自分が不便だと感じる人、そういう人たちをなるべく減らしたいよね、というものの言い方をしていくと価値観としては共有できる部分が多いので、徐々に進めて行けているのかなという感覚はあります。まだまだ先は長いと思っていますが」

アクセシビリティの未来と展望

講義の終盤では、ICTと障害者の今後についてお話しいただきました。

それまで周囲の力を借りるほかなかった全盲の視覚障害者は、パソコンやインターネットの登場で、人に頼っていた読み書きを自分でできるようになり、AIによる文字認識で、見るという能力の一部さえ手に入れることになりました。現在ではスマホやZoomを使ってその場に居ない人の力を借りることもでき、今後は個々の身体能力の差が持つ意味がより小さくなっていくでしょう。

このように「不便なことを便利に」し、「不可能なことを可能に」までしてきたICTですが、中根氏はさらに「命を守る」ところまで進化してほしいと語り、東日本大震災のときに逃げ遅れて命を落とした人々のなかで障害者の比率が高かったこと、全盲者のホーム転落事故といった「情報が伝わっていれば救えた命」の例をあげました。

情報を適切な形で必要な人に届けること、すなわち、アクセシビリティによって守れる命があり、だからこそこれを発展させなければならないと氏は訴えます。

不可能を可能にする道具であるICTを真に役立つようにするためには、アクセシビリティを取り入れ、なるべく多くの人が取りこぼされないようにサービスやプロダクトをつくることが必要だとして、講演を締めくくりました。

講演後の質疑応答では、映画・ゲーム・演劇・テレビ等エンターテインメント業界におけるアクセシビリティの現況について参加者から質問があり、中根氏から詳しい情報をご共有いただきました。

今回の講義のように、第一線で活躍されている有識者に、より実務的な質問やインナー向けの情報共有について直接投げかけられることも、ワーキング・グループの特徴のひとつ。

I.C.E. では、業界で活躍する人材を育成する一助となるようなイベントを定期的に行なっていきますので、今後もぜひご注目ください。