現場スタッフの情報共有や横のつながりを目的とした I.C.E.ワーキンググループの第32回が、2022年7月4日にオンラインで開催されました。第8回目の外部講師会となった今回は『弱さを生かすクリエイティビティ』というタイトルで、コピーライターであり「世界ゆるスポーツ協会」代表理事の澤田智洋氏が登壇しました。

澤田氏が生み出した言葉でもある「マイノリティデザイン」とはどんなものなのか? そこに至る気づきのきっかけから、多岐に渡り活躍するまでの道のりとクリエイティブのヒントが語られました。

澤田智洋(コピーライター/世界ゆるスポーツ協会代表理事)

1981年生まれ。言葉とスポーツと福祉が専門。幼少期をパリ、シカゴ、ロンドンで過ごした後、17歳で帰国。2004年、広告会社入社。映画『ダークナイト・ライジング』、高知県などのコピーを手掛ける。2015年に誰もが楽しめる新しいスポーツを開発する『世界ゆるスポーツ協会』を設立。これまで100以上の新しいスポーツを開発し、20万人以上が体験。また、一般社団法人障害攻略課理事として、ひとりを起点に服を開発する。『041FASHION』、ボディシェアリンクグロボット『NIN_NIN』など、福祉領域におけるビジネスを推進中。著書に『ガチガチの世界をゆるめる』『マイノリティデザイン 「弱さ」を生かせる社会をつくろう』『わたしの言葉から世界はよくなる コピーライター式ホメ出しの技術』などがある。

東京2020パラリンピック閉会式で見せた「調和する不協和音」

広告会社の社員でありながらスポーツや福祉の法人を立ち上げ、3つのドメインを回りながら仕事をしているという澤田氏。近年はコメンテーターとして伝える・喋るという分野でも活躍されています。そんな澤田氏が冒頭で示したのは、「マイノリティデザイン ~すべての弱さは、社会の伸びしろ~」という言葉です。それはどのような意味なのか、これまでの活動や自身の体験を振り返りながら教えてくれました。

「今ある基準に合わせるのではなく、ひとりを起点に新しい基準をつくる」という視点で仕事をされている澤田氏。その考えは、東京2020パラリンピックの閉会式で発揮されました。企画者とて挙げたコンセプトは「調和する不協和音」。一糸乱れぬマスゲームのようなものではなく、パフォーマーそれぞれがバラバラな動きをしながらも、よく見るとひとりひとりが生き生きと輝いている。つまり「輝いている」というレイヤーにおいては「調和」しているということ。パラリンピック大会をまさに体現した企画とディレクションで、世界を驚かせました。

「複雑なコンセプトですが、福祉やスポーツの領域はいろいろな文脈があって複雑。なのでシンプルなコンセプトでは片付けられないんです」

水泳が大好きなダウン症の少年はクロールの動作が大好き。そこで、音楽が流れたら思いっきりクロールをしてもらうことにしたと言います。それに合わせて30人ほどのダンサーが少年に合わせてダンスします。また、車椅子女性でもドラム奏者になれる「車椅子ドラム」をヤマハと共同開発。新しい演奏方法を発明すべく、車椅子走行しながらのドラムによるライブパフォーマンスを実現させました。

広告仕事への疑問と、障害のある息子の誕生

そんな澤田氏は、「もともとは普通の広告クリエーター」だと語ります。コピーライターとしてキャリアをスタートし、CMプランナーとしても活躍。映画『バットマン』のコピーをはじめ、DMM FXのCMプランナー、さらには高知県との仕事である「高知家」のコピーなど、約10年間は広告のど真ん中を走ってきました。

一方で、自分がやっていることは「強いものを、より強くする仕事」ではないかと悩み、もんもんとしていたと語ります。自分の仕事が格差拡大の一助になっているではないかという疑問。しかし、広告業界で働いている人たちのことは好きなので、他業種への転職という気持ちも起きず、八方塞がりだった時代もあったと言います。

そんな矢先、澤田氏は視覚障害(全盲)、知的障害、自閉症(こだわりが強く変化に弱い)と、先天的に3つの障害のある息子さんを授かります。まったく予想していなかった出来事に「ショックを受けて空っぽになった」と振り返る澤田氏。

「自分のこれまでの仕事は、映像を作ったりグラフィックを作ったり視覚に訴える仕事。それなのに、息子の目は見えないということは、僕が作った仕事を彼は確認できないことに気づいた。そんな仕事をやる意味があるのかとますます悩みました。人生に急ブレーキがかかり、アイデアが浮かばずに仕事もできなくなりました」

ほぼすべての活動を停止する時期がしばらく続いた澤田さんは、約3ヶ月の間悩み抜いた末、一歩を踏み出す気持ちが芽生えます。当時もっとも悩んでいたのは、どう育てればいいのか。しかし「視覚障害者 活躍 高収入」といったネットワードで検索しても、出てくるのはかの有名なスティービー・ワンダー氏のことばかり。そこでオンラインはやめ、障害のある人たちやその関係者などに直接会って情報を得る活動をスタートさせます。約200名の当事者にお会いするなかで、子育てマニュアルの作成よりも障害のある方や福祉についての興味が勝るようになりました。

「今まで知らないのがもったいないくらい。これまでの価値観がすべてリセットされるくらいの心地よい衝撃がありました」

ここで、衝撃を受けた事柄が紹介されます。

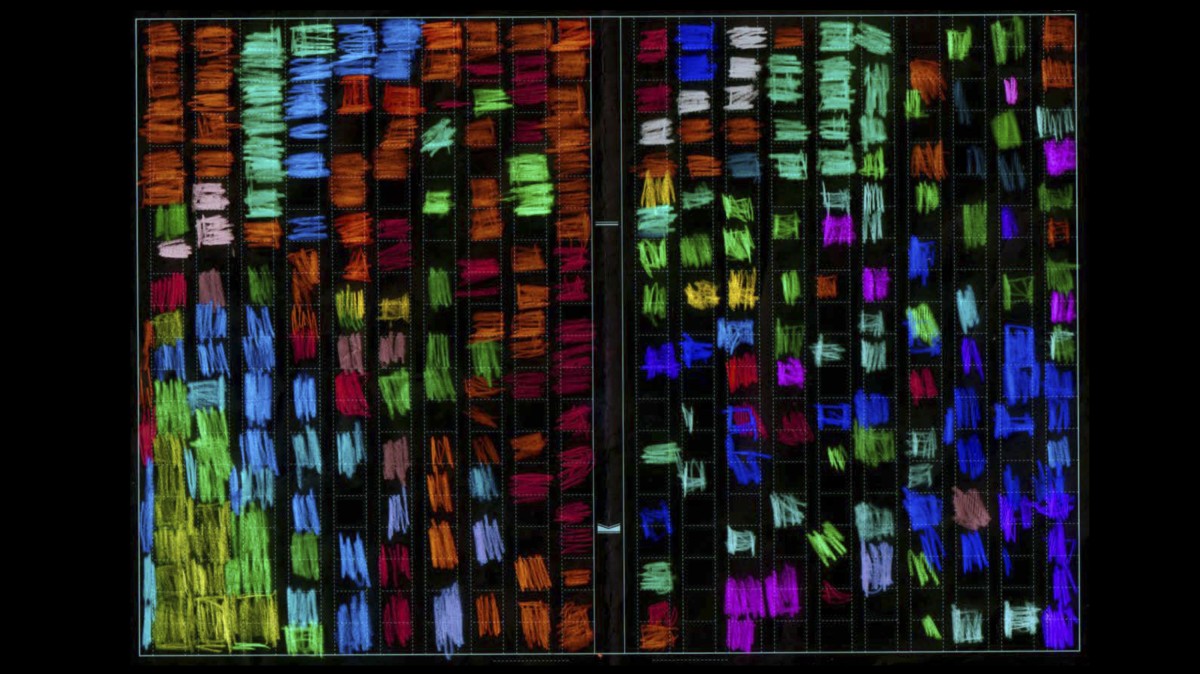

▶︎障害のある方のクリエイティブ(アウトサイダーアート)

「クリエイティブとは、“常識の枠を超えてフルスイングし、ジャンプアップをして、社会に心地よいゆらぎを提供する” ことだと思っていました。しかし、障害を持った方々の作品を見たときに、作為的ではない根源的な創造へのエネルギーを感じて衝撃を受けました。これまでの自分は、カンヌやADCなど広告業界の事例ばかりを見ていましたが、とても狭いところでもがいたことに気づきました。こういうのをもっと早く知りたかったと思ったんです。何にも囚われていなくて、嫉妬すら覚えました」

▶︎タイプライター / ライター / ストロー

「諸説あるのですが、この3つの製品はすべて障害のある人を起点に発明されたと教えてもらいました。今では障害のあるなしに関わらず、みんなが便利に使っています。こういう障害者視点のプロダクトの事例は他にも山ほどあります。見方を変えると、障害は発明の母になっているんです。すると、息子が発明家に見えてきました。目の前の景色が鮮やかに変わった事例のひとつです」

▶︎医学モデルと社会モデル

「これは福祉の世界では有名な話です。例えば、脳性麻痺で車椅子生活をしている人が、お店に入ろうとしたら段差があって入れないとき。医学モデルでは、“障害は皮膚の内側にある” と考えます。つまり、リバビリなどを通じて歩行できるようにすると考えます。一方、社会モデルでは “障害は皮膚の外側にある”と考えます。つまり、段差をなくせばいい。“障害の当事者は変わらなくていい、社会があなたに寄せます”という考え方です。

社会モデルの考え方から、主要な駅にエレベーターが設置されるようになりました。その結果、ベビーカー、スーツケースの観光客も助かっています。個人ではなく社会を変えることによって、みんなにとって暮らしやすい、居心地のよい社会になるんです」

マイノリティは、世界を前進させるキープレイヤー

そんな出会いと学びのなかで、冒頭で紹介した「すべての弱さは、社会の伸びしろ」という言葉が生まれたと言います。つまり、「マイノリティは、世界を前進させるキープレイヤー」と解釈したのです。また、ひとりひとりの弱さやマイノリティ性から、その人ではなく社会をデザインし直すことを「マイノリティデザイン」と呼ぼうと澤田氏は決めました。以後約7年間、マイノリティデザインの活動をしています。

ここからは、「マイノリティデザイン」の代表的な事例が紹介されていきます。「義足女性のファッションショー」、ボディシェアリングという考え方で寝たきりの人と目が不自由な人両者にメリットをもたらす肩乗りロボット「NINNIN(https://bodysharing.net)」、そして自身が考え出した「世界ゆるスポーツ協会」と、様々な企画の詳細が語られました。

実はスポーツが苦手という澤田氏が、自分も何かしらのマイノリティであるといった発想から生まれた、誰もが楽しめるスポーツの開発から実施までをおこなう団体。スポーツ・マイノリティの人でも勝てる競技を生み出し続けており、現在、ゆるスポーツは中学校の保健体育の教科書3誌にも掲載され、グローバルな展開も生まれ始めています」

「弱さ」に注目するとクリエイティブの幅は広がる

「“すべての弱さは、社会の伸びしろ” であり、“すべての弱さは、クリエイティブの源”」と語る澤田氏。15秒のCMを作るのは苦手だったと振り返りながら、「福祉やスポーツにクリエイティブの幅を広げ、なおかつ “弱さ” に注目することで、たいしたアイデアマンではないのにさまざまなものを生み出すことができました」と言います。

クリエイティブ×福祉のイノベーター的存在で知られる澤田氏ですが、「結果的に社会を良くしていくものづくりができたのは、そもそも既にあったお題が面白いものだったからです。皆さんが広告業界で培ったマーケティング力やクリエイティビティは、福祉にスライドさせると大きな力になる」と業界への想いも語られました。

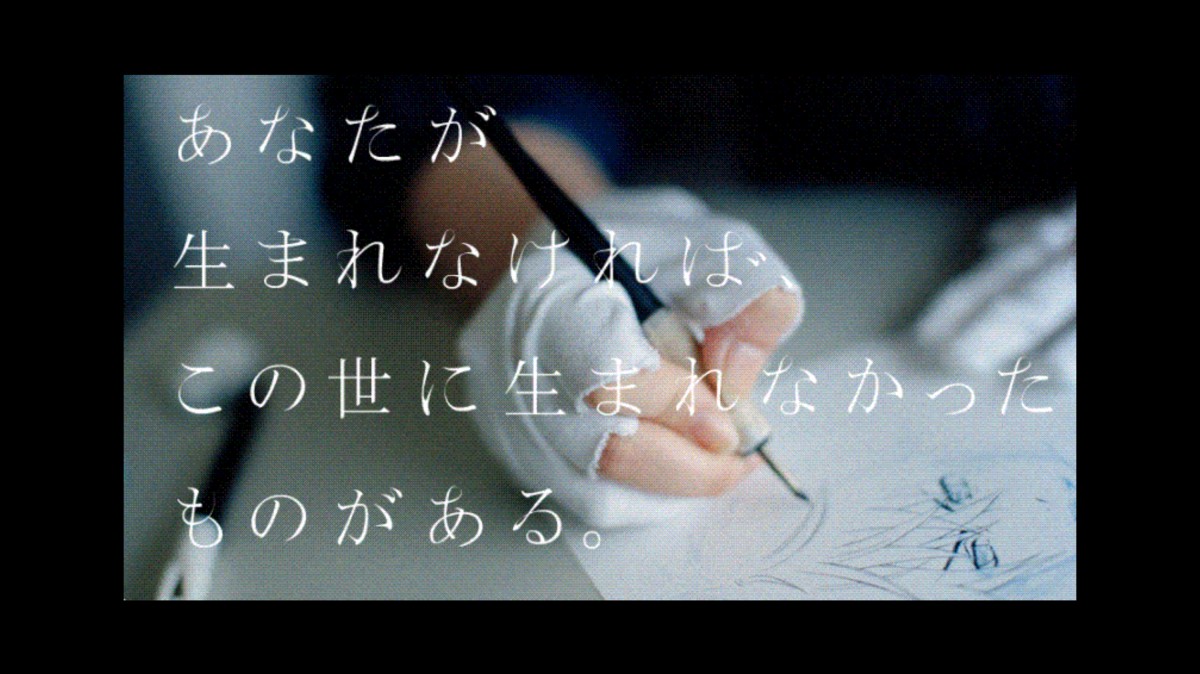

最後に、TCC賞を受賞したコピー(アミューズメントメディア総合学院)を紹介してくれました。

「マイノリティデザインをやっているときは、このメッセージを大事にしています。究極的には、私の働く意義になっています。一緒に喜んだり、ありがとうと言われたり、働く根源がここにある。マイノリティデザインでは、これまでに培った広告力、クリエイティビティ、マーケティング力がすごく活かせると実感していて、年々その思いは強まっています。なにかピンと来られた方と、一緒にできればと思っています。連絡ください!」

そう熱く語り、質疑応答のあとに講義は終了となりました。